本日はエンジンブロックの検査工程において自動化と省人化を実現された生産技術担当のN様にお話を伺います。よろしくお願いします。

こちらこそ、よろしくお願いします。

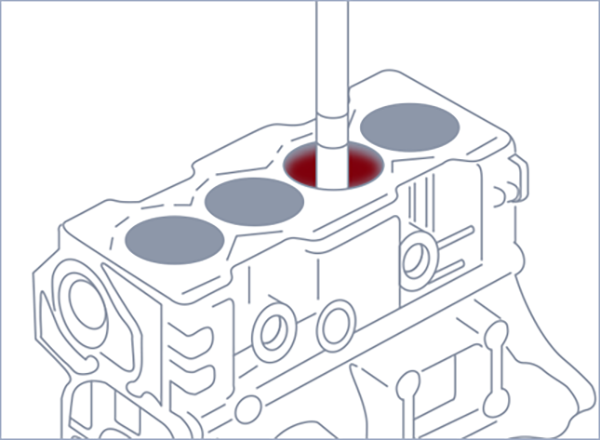

まずは検査対象について確認させてください。エンジンブロックは四気筒で、3つの品種があるとのことですが?

はい。3品種ともボア径は共通で、ストロークの違いによるバリエーションです。ただし、実際に号口化したのはハイブリッド向けの1品種で、この1品種が生産の99%以上を占めています。

工場への納入は2022年の1月頃でしたが、それまでの経緯を教えていただけますか?

導入にあたっては、まず前々任者がベンチマークを実施し、類似製品の検査原理やカメラ方式も評価しました。

その結果、最もサイクルタイムが速かったのが「ANALYZER」だったと聞いています。その後、前任者が評価機を製作してトライアルを行い、最終的に私が引き継いで本格導入に向けた立ち上げを担当しました。

私自身も使用してみて、カメラ方式に比べて外乱の影響が少ない点が非常に良いと感じました。

今回の導入目的は何だったのでしょうか?

最大の目的は省人化でした。当時は外観を含めた目視検査を1直につき2名の2直体制で行っていました。

現在の運用体制はどうなっていますか?

ハイブリッド・ラインのボア検査は完全自動化できました。

ボア以外の検査は目視対応ですが、それを一か所に集約して1直1名で運用できる体制にしました。

ということは、人数は半減できたということでしょうか?

実際には、専任1名と障害者雇用枠で補助作業を担当する1名の体制です。補助作業は主に簡易な対応に限定しているため、当社内では実質的には省人化(半減)と評価しています。

一番の目的は達成できたのですね。

ラインオフは2024年9月頃でしたが、そこに至るまでに課題はありましたか?

はい。主な課題は過検知と、サイクルタイムに入らないことでした。

前任者から引き継いだ時は、良品の大半が過検知されており、サイクルタイムも4穴で160秒もかかっていたため、ライン投入は困難な状況でした。

過検知については、どのような対策をされたのですか?

過検知対策としては、前工程のバリ取り機と洗浄機に「スケールウォッチャー」という装置を取り付けました。

この装置には、ボア内壁の水垢除去や付着を防ぐ効果があり、加工していない時間も洗浄サイクルを回し続けることで、ボア内壁の清浄度を保つようにしました。もう1つはクーラントを変えましたが、効果としてはクーラントを変えたことの方が大きかったですね。

これにより、現状の過検知率は1~2%に抑えられています。

現場の工程を見直しされたのですね。とても参考になります。

もう一つの課題だったサイクルタイムですが、ボア検査に40秒/穴掛かっていた原因は、細かくデータを取っていたからですか?

いいえ。前任者の設計では「ほぼ全ての判定をAI(DEEP-EYE)に任せる」手法を取っていたので、汚れによる過検知が多い状態では、計測後にAIで処理する画像が多くなりすぎて負荷が高くなっていたことが原因でした。

具体的にはどのような対策をされたのですか?

私が引き継いだ時に、基本思想を見直して、ルールベース中心の判別に変更しました。もちろん過検知の対策も並行して行っていましたので、徐々にルールベースとAIで対応すべき領域をきちんと分けることができたように思います。

その結果、現在では検査1穴あたり約3.5秒、他工程を含めてトータル28秒に短縮できています。

私たちも難しい案件はAIに頼る場面が増えていますが、改めてルールベースの良さを生かしつつ、可能な限り前工程の改善や規格緩和を先に行ったうえで、最適な形でAIをご提案できるよう努めていきたいと考えています。

私が引き継いだ当時は、過検知が多すぎてAIをメインに使うとサイクルタイムに入りませんでしたし、学習モデルをアップデートすると、検出できていた欠陥モードについても再検証を行う必要があります。AIは高精度な判別が可能ですが、モデルの最適化に伴い判定ロジックが変わるため、既存の検出精度を維持するための確認工程が欠かせません。

その点、ルールベースは設定内容が明確で、欠陥検出条件を追加しても既存条件への影響が少なく、品質管理部門への説明もしやすいです。

検出条件を明文化できるのは、現場としても非常に助かっています。

ANALYZERのルールベース設定はいかがですか?

非常に簡単ですし、使いやすいと感じています。

欠陥モードが増えても、検出条件のルールを追加するだけなので、現場運用に適しています。

ご評価いただき、ありがとうございます。

本日は貴重なご経験と具体的な改善事例を詳しくお聞かせいただき、ありがとうございました。今後とも、よりよいご提案ができるよう尽力してまいります。